Il nucleare può essere la soluzione alla crisi climatica?

di Matteo De Piccoli

Conquistato il Nobel per la fisica nel 1938, Enrico Fermi scappa in America per sfuggire alle leggi razziali del fascismo, essendo sua moglie ebrea. Il 2 dicembre 1942, assieme al suo gruppo di lavoro, dimostra che controllare l'energia nucleare è possibile grazie alla “pila di Fermi”, un rudimentale reattore nucleare. Come noto, successivamente gli sforzi si concentrarono sulla costruzione della bomba atomica, il cui epilogo fu la tragedia di Hiroshima e Nagasaki.

Dopo la guerra, la promessa di un'energia pulita e abbondante prese forma tra le nazioni. I primi impianti nucleari civili furono avviati in Unione Sovietica (Obninsk, 1954), Regno Unito (Sellafield, 1956) e negli Stati Uniti (Shippingport, 1957). Fu in questo clima di grande ottimismo che nel 1953 il presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower tenne il famoso discorso "Atomi per la Pace" alle Nazioni Unite, seguito dalla celebre e controversa frase «troppo economica per essere misurata"»(«too cheap to meter») utilizzata per descrivere l’energia nucleare da Lewis Strauss, presidente della U.S. Atomic Energy Commission.

Nonostante queste aspettative, l’energia nucleare si rivelò complessa e costosa. La sua diffusione accelerò soprattutto negli anni '70, a seguito delle crisi petrolifere che spinsero i Paesi industrializzati a cercare alternative ai combustibili fossili. Lo sviluppo raggiunse il suo picco negli anni '80, con un gran numero di nuove costruzioni di impianti nucleari.

Come sappiamo, questo slancio fu poi bruscamente frenato dagli eventi di Chernobyl nel 1986 e Fukushima nel 2011, disastri che misero in discussione la sicurezza della tecnologia, portando a una drastica riduzione di nuovi progetti e all'avvio di piani di phase-out, cioè di abbandono graduale della produzione, in diversi Paesi. Nonostante ciò, il nucleare fornisce oggi circa il 9 per cento dell'elettricità mondiale, un contributo ancora significativo, sebbene in calo percentuale rispetto al passato anche a causa della rapida crescita delle fonti rinnovabili.

Negli ultimi anni il dibattito sul tema è diventato via via più polarizzato e da più parti si sono sollevate voci che vorrebbero l’energia nucleare al centro dei piani globali per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Ma è una posizione realistica? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e comprendere il funzionamento del processo che permette di generare energia dall’atomo.

Fissione e fusione nucleare sono i due principi fisici attraverso cui si produce energia nucleare. Nella fissione, il nucleo di un atomo pesante, come l'Uranio-235, viene scisso dall'impatto con un neutrone, dividendosi in due frammenti più leggeri e rilasciando altri neutroni (in media circa 2,5). La somma delle masse dei prodotti finali è inferiore a quella dell'atomo iniziale: questa differenza di massa viene convertita direttamente in energia secondo la formula di Albert Einstein E=mc2. I neutroni emessi permettono di sostenere la reazione a catena controllata all'interno del reattore.

Nella fusione, avviene invece il processo inverso: due atomi leggeri, solitamente isotopi dell'idrogeno (deuterio e trizio), si fondono per formare un nucleo più pesante (elio), producendo a loro volta energia. Questo processo richiede temperature altissime, circa 10 volte superiori a quelle del nucleo solare. Per gestire la materia in queste condizioni, la si porta allo stato di plasma e la si confina tramite intensi campi magnetici, generati da magneti superconduttori raffreddati a temperature vicine allo zero assoluto. In pochi metri si passa così dalle temperature più alte a quelle più basse dell'universo. La tecnologia più promettente in questo campo è il tokamak, un reattore a forma toroidale (a ciambella) che è alla base del progetto internazionale ITER.

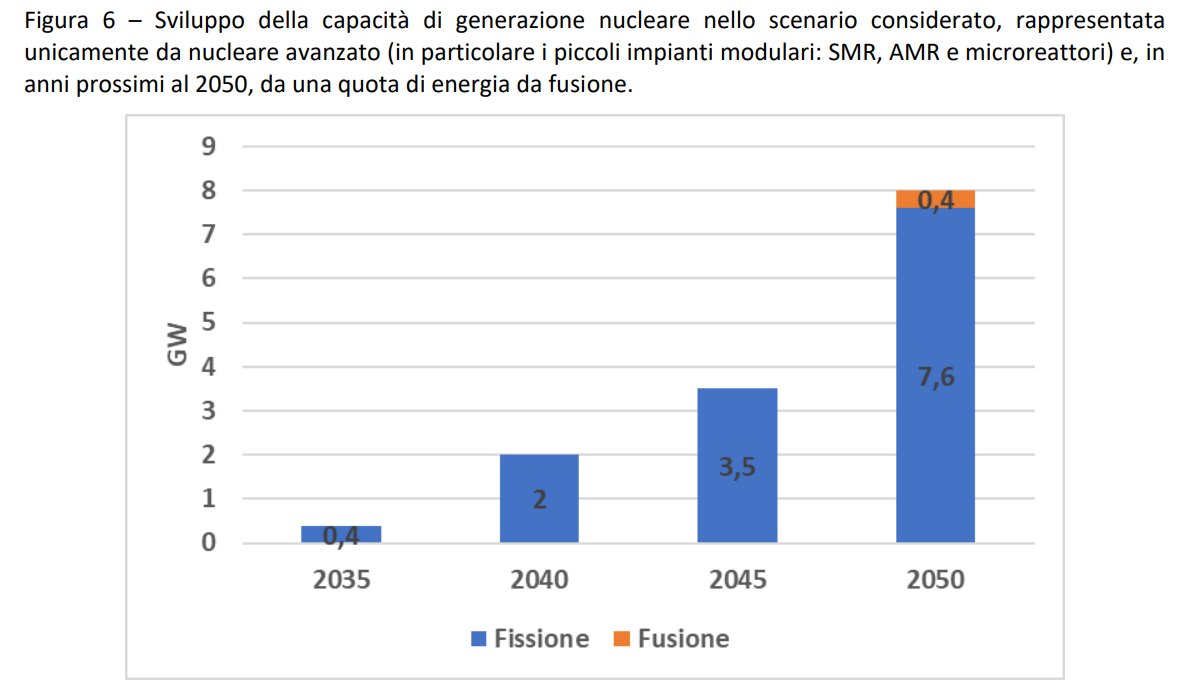

Mentre la fissione ha esplorato diverse soluzioni tecniche per la produzione di energia civile – con reattori disponibili a livello commerciale già dagli anni Cinquanta e Sessanta –, la fusione rimane a uno stadio sperimentale, per cui non potrà apportare contributi significativi all’obiettivo europeo della decarbonizzazione entro il 2050. Nonostante ciò, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) presentato dal governo italiano nel 2024, prevede un reattore a fusione da 400 MW nel mix energetico del 2050.

Ma quali sono le tecnologie nucleari che possono realmente contribuire alla decarbonizzazione nei tempi previsti dall’IPCC? La discussione oggi in atto si sviluppa proprio su questo terreno. Abbiamo visto che la fusione è fuori dai giochi – nonostante gli annunci del governo italiano – l'attenzione verte così verso i reattori nucleari a fissione, che si dividono in generazioni: I, II, III, III+ e IV. Da un punto di vista puramente fisico non ci sono grosse differenze tra le prime quattro, se non per la progressiva maggiore sicurezza, mentre i reattori di IV generazione presentano caratteristiche un po' diverse. Ma andiamo con ordine.

All’interno di un reattore a fissione “convenzionale”, ovvero precedente alla IV generazione, tutte le reazioni nucleari avvengono nel nocciolo, cioè un cilindro di acciaio contenente centinaia di barre di combustibile e di controllo alte circa 4 metri. Nelle barre di combustibile avviene la reazione di fissione, che rilascia energia assorbita dall'acqua, il nostro fluido termovettore. Questa, al contempo, funge anche da moderatore: se i neutroni provenienti dalle reazione di fissione non fossero rallentati, scapperebbero dal nocciolo e la reazione a catena si fermerebbe; l'acqua, rallentandoli, permette che questi riescano a "vedere" l'uranio fissile presente nelle barre di combustibile e quindi colpirlo producendo fissione e sostenendo di conseguenza la reazione. Il combustibile è composto da pastiglie (pellet) di ossido di uranio, impilate nelle barre. La loro composizione è arricchita per avere una concentrazione di Uranio-235 maggiore rispetto allo 0,7 per cento presente in natura, tipicamente fino al 5 per cento negli usi civili.

È importante sottolineare che sono state esplorate numerose combinazioni di combustibile moderatore e fluido termovettore, specie nei primi anni di sviluppo della tecnologia, che hanno portato a filiere e reattori diversi tra i vari Paesi.

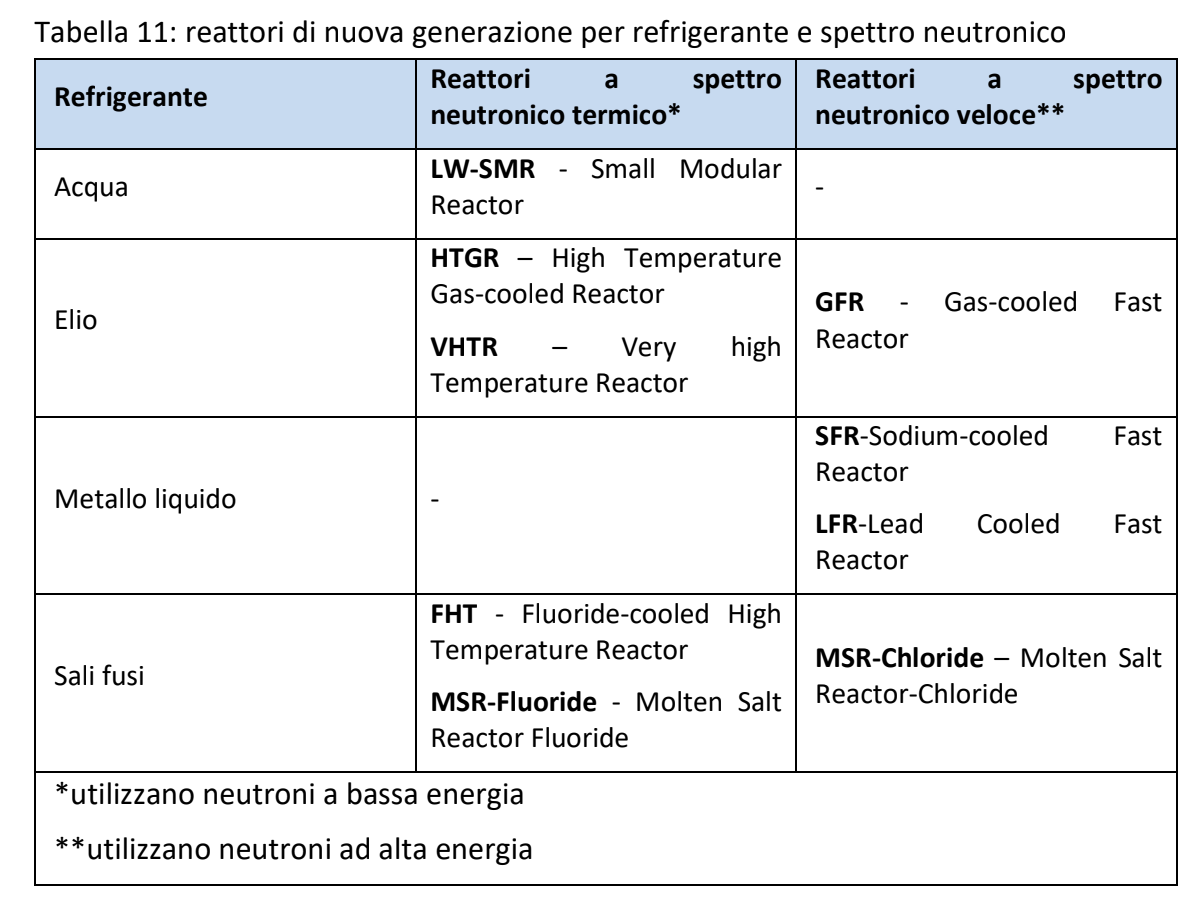

L'ultimo tassello sono i reattori di IV generazione. Di questi esistono diversi prototipi, nessuno dei quali ancora disponibile in commercio. La loro peculiarità è che non necessitano di moderatore e sono progettati per utilizzare come combustibile anche il plutonio e altri elementi pesanti radioattivi (attinidi) presenti nel combustibile esausto dei reattori precedenti. Questi, che oggi sarebbero rifiuti radioattivi a lunga vita, diventerebbero nuovo combustibile vedendo diminuire il tempo di pericolosità radiologica da centinaia di migliaia a qualche centinaia di anni, cosa che permetterebbe, idealmente, di “chiudere il ciclo del combustibile”.

Seppur, ad oggi, tecnologie per “riciclare” il combustibile in maniera parziale tramite riprocessamento siano già presenti in Francia e Russia, le tecnologie che consentirebbero ai generatori di IV generazione un ciclo chiuso del combustibile rappresentano ancora una sfida. Sulla gestione del ciclo di combustibile ci sono inoltre ancora diverse criticità: gli impianti di riprocessamento “convenzionale” sono oggi appannaggio di pochi Paesi, implicando una forte dipendenza strategica per chi non possiede una propria filiera. A questa si aggiunge una criticità tutta italiana, il rinvio da parte del governo italiano della realizzazione di un deposito unico dei rifiuti radioattivi, un prerequisito fondamentale per la gestione dei combustibile esausto (sia dei reattori pregressi che di quelli derivanti da un eventuale nuovo programma nucleare).

Quindi, il nucleare può essere la soluzione per la crisi climatica? La domanda che oggi domina il dibattito energetico è mal posta, dal momento che riduce una sfida sistemica a una scelta binaria, alimentando una polarizzazione che oscura la reale complessità del problema. Sarebbe più corretto chiedersi: il nucleare può essere parte delle soluzioni? E se sì, a quali condizioni, in che misura e con quale coerenza rispetto alle specificità geografiche?

Negli ultimi mesi si è imposta una narrativa, promossa da governi e associazioni internazionali, sull’importanza del nucleare per la transizione legata in particolare ai reattori “innovativi”. È quindi necessario partire da un'analisi onesta di ciò che la tecnologia realmente offre. Con certezza, possiamo affermare che non esistono, al momento, avanzamenti tecnologici dirompenti pronti per il mercato di massa. I reattori commerciali oggi disponibili sono quelli di generazione III+, concettualmente gli stessi di 20 anni fa, con tutte le loro note caratteristiche: positive (alto fattore di capacità, basso consumo di suolo, produzione stabile) e negative (altissimo costo iniziale, ciclo del combustibile aperto, gestione di materiale radioattivo su scale temporali geologiche).

L'idea che un nuovo programma nucleare possa abbassare le bollette, inoltre, è smentita dai dati, poiché confonde il basso costo di un reattore già ammortizzato con quello di un nuovo impianto. Il costo di generazione (LCOE) per un nuovo reattore si attesta infatti su valori abbastanza elevati, tra i 131 e i 206 €/MWh (per confronto, il solare fotovoltaico utility scale con accumulo si attesta a valori inferiori a 100 €/MWh).

Per questo, come evidenzia un report di Banca d'Italia dall’evocativo titolo “L’atomo fuggente”, nessun nuovo reattore nucleare è economicamente sostenibile senza un massiccio intervento pubblico o un'enorme riduzione dei tassi d'interesse. Il prezzo basso a cui in molti fanno riferimento, inferiore a 100 €/MWh, è quello degli impianti esistenti che hanno già ripagato il loro ammortamento.

Il beneficio di un energia a basso costo si vedrebbe solo dopo qualche decennio. In questo contesto, progetti come la centrale di Barakah negli Emirati Arabi, spesso citati come buona pratica per i costi contenuti, forniscono un esempio fuorviante. Il suo modello di finanziamento, infatti, non è replicabile nel contesto occidentale: il successo di Barakah deriva da un modello a fortissima guida statale, in cui il rischio di costruzione e di mercato è stato assorbito da un forte controllo pubblico, con garanzie statali che assorbono il rischio di costruzione.

Al contrario, il modello europeo (vedi Hinkley Point C), scarica questo rischio sui privati. Per proteggersi, gli investitori esigono quindi tassi di interesse molto più alti che aumentano notevolmente il costo finale dell'energia.

Le tecnologie di cui si parla con più insistenza – SMR (Small Modular Reactor), AMR (Advanced Modular Reactor), MR (Mini Reactors) –, d’altro canto, sono ancora in fase di sviluppo. Esistono alcuni prototipi, la fisica è nota, ma la soluzione ingegneristica è non definitiva, se non del tutto lontana: i primi prodotti "First-of-a-Kind" (FOAK) non sono previsti prima del 2034 secondo le stime ottimistiche della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile (PNNS). Il già citato report di Banca d'Italia – e non solo – esprime profonda incertezza su tempistiche, costi e sul reale soddisfacimento delle aspettative riposte in queste nuove tecnologie.

Sarebbe un errore, tuttavia, credere che implementare uno scenario "100% rinnovabili" sia una passeggiata. Sebbene in molti proclamino soluzioni a portata di mano, anche in questo campo la maturità di tecnologie cruciali come gli accumuli stagionali (LDES) e le filiere di vettori come l'idrogeno verde non è tale da risolvere il problema oggi, su larga scala. In un simile contesto, dove le decisioni sono urgenti e l'incertezza è dominante, l'approccio non può che essere precauzionale e non riduzionista.

Il dibattito sulla transizione ecologica è spesso inquinato da disinformazione e polarizzazione, alimentate da interessi specifici che ne ostacolano un'analisi lucida. Il vero nodo del problema, tuttavia, non è stabilire se o quanto questa tecnologia debba far parte del nostro futuro energetico, ma definire come affrontare una decisione di tale portata in un contesto di radicale incertezza.

Nessuno può affermare oggi con certezza se nel 2045 sarà più conveniente stoccare idrogeno in caverne o costruire reattori di IV generazione; ammetterlo non è un segno di debolezza, ma il necessario punto di partenza per un approccio serio. Eppure, la narrativa attuale ignora questa complessità. Di conseguenza, il dibattito pubblico si cristallizza in una sterile contrapposizione tra fazioni, dove ogni tecnologia ha i suoi "profeti" e i suoi "negazionisti". Invece di cercare un denominatore comune per affrontare la crisi climatica – la sfida più grande che la nostra specie abbia mai affrontato – ci si divide su soluzioni parziali e dicotomiche, perdendo di vista l'obiettivo finale e piuttosto generando attriti e contrapposizioni.

La vera sfida non è scommettere su un cavallo di battaglia vincente, ma costruire un metodo decisionale che ci permetta di navigare la complessità per decarbonizzare il nostro sistema (siamo dipendenti dal fossile per più del 75 per cento), l'unico vero obiettivo che conta.

Matteo De Piccoli è un ingegnere nucleare ed energetico con una solida formazione al Politecnico di Torino, oggi focalizzato sulla transizione energetica e l'innovazione come ingegnere per l'ambiente e il territorio.

Oggi la sua attività professionale si concentra sulla pianificazione strategica, sulla transizione ecologica del territorio e sulla divulgazione scientifica. Collabora con enti pubblici e privati per sviluppare modelli e strumenti di supporto alle decisioni (DSS) e per ottimizzare le strategie energetiche regionali. Le sue competenze si estendono all'idrogeno, alla filiera legno-energia, al teleriscaldamento e all'analisi delle policy.

Mantiene un aggiornamento costante sui temi energetici e ambientali ed è un attivista per il clima con "Ci Sarà un Bel Clima". Ha partecipato agli Stati Generali dell’Azione per il Clima, contribuendo come ad alcune proposte del libro bianco.

Grazie per la chiarezza, ho finalmente compreso molti concetti che non mi erano chiari. Vorrei leggere altri articoli, hai qualcosa da consigliare? Seguo anche l'avvocato dell'atomo, ma mi sembra che rispetto all'articolo di Matteo De Piccoli, lui sia molto più possibilista, cosa ne pensi? Senza dover parlarne male, mi interessa un punto di vista critico, per capire più punti di vista. Grazie

Grazie per la chiarezza con cui hai fatto luce su un problema spinoso.

Poi certo ci sarebbe da scrivere molto, ma almeno i concetti fondamentali passano.