Nonostante tutti i suoi limiti, a COP28 è iniziato il tramonto delle fonti fossili

di Ferdinando Cotugno

Per chi ha a cuore le sorti della stabilizzazione climatica, e quindi un futuro sostenibile per la civiltà umana, la COP28 di Dubai è stata un pareggio conquistato fuori casa. Nei giorni successivi all’accordo finale è stato usato un aggettivo che andrebbe speso con cautela: «storico». L’ho fatto anch’io, ed è una parola che rivendico.

Quello che è successo a COP28 è storico: per la prima volta nella storia delle conferenze sul clima (unico spazio esistente a livello globale per affrontare questo problema) è stato riconosciuto che la crisi climatica è la crisi dei combustibili fossili, un problema che si risolve partendo da queste tre fonti energetiche: carbone, petrolio e gas. Da qui non si tornerà indietro. C’erano voluti quasi trent’anni per ammetterlo, ed è successo proprio in un Paese produttore di petrolio e gas, gli Emirati Arabi, sotto la guida diplomatica dell’amministratore delegato di una delle principali aziende oil&gas al mondo, Sultan al Jaber, capo di ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) e presidente di COP28. Qualunque discorso si possa fare sui limiti del risultato di Dubai – e sono tanti – deve partire da questa considerazione.

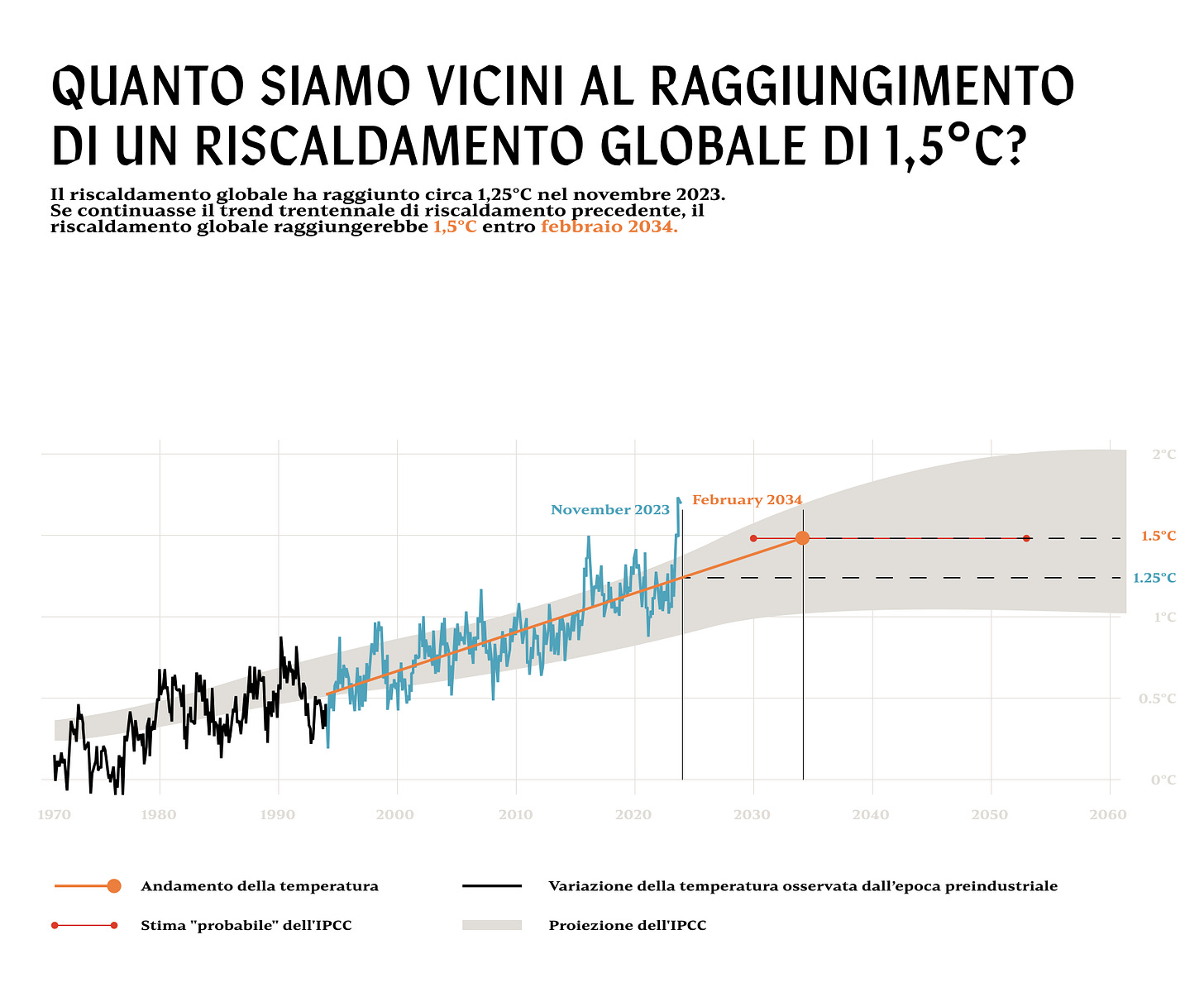

La conferenza sul clima di Dubai aveva un valore simbolico e politico enorme, anche al di là del Paese ospitante e dei conflitti di interesse che portava. Era la COP del negoziato sul primo Global Stocktake, un processo chiave previsto dall’accordo di Parigi: la prima valutazione su come sta andando la lotta ai cambiamenti climatici e cosa si può fare per aumentare il livello di ambizione. Inoltre COP28 è arrivata in un anno in cui è diventato evidente che il riscaldamento globale ha iniziato ad accelerare: il 2023 è stato l’anno più caldo da quando esistono le rilevazioni, abbiamo trascorso già quasi tre mesi complessivi sopra la soglia di 1.5°C e due giorni sopra quella di 2°C. La finestra di opportunità per fare qualcosa si sta chiudendo.

L’asticella era stata fissata in una parola: phase-out. Il compito della COP28 era un accordo sull’eliminazione dei combustibili fossili entro un orizzonte temporale compatibile con quella finestra e la lotta al riscaldamento globale. Allargando lo sguardo, dal primo giorno di conferenza era stato chiaro che la battaglia di COP28 sarebbe andata dritto al cuore del problema: cosa intendiamo quando parliamo di transizione? La difficoltà era quella di sempre: non solo trovare una definizione credibile, ma anche una che andasse bene per tutti i Paesi della Terra, Samoa come l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti come la Cina. Il significato politico del testo finale è esattamente questo: non è la migliore definizione possibile di transizione, ma è una definizione credibile e condivisa da tutti. È in questo senso che a Dubai è iniziato il tramonto delle fonti fossili, perché per la prima volta i governi di tutti i Paesi, compresi quelli fortemente dipendenti da carbone, petrolio e gas, hanno concordato su questo fatto: il clima può essere stabilizzato solo a partire dalle fonti fossili, non c’è altro modo.

Il Global Stocktake è il piano operativo per il clima più vicino alle richieste della scienza mai prodotto da una conferenza sul clima. Non il migliore possibile, ma il migliore tra quelli reali. Il piano è articolato così: innanzitutto, triplicare le rinnovabili e raddoppiare il tasso medio annuo di efficienza energetica entro la fine di questo decennio. Le tecnologie ammesse dal Global Stocktake per la transizione sono: rinnovabili, cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS), in particolare nei settori in cui è difficile abbattere le emissioni in ogni altro modo, nucleare e idrogeno. CCS, atomo e idrogeno sono strumenti ammessi, mentre rinnovabili ed efficienza sono strumenti strategici, da qui l’enfasi per triplicare le prime e raddoppiare le seconda.

Il passaggio più importante sono le trentaquattro parole (nel testo originale in inglese) sui combustibili fossili. «Allontanarsi dai combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico per raggiungere lo zero netto entro il 2050, come richiesto dalla scienza». È in questo punto del Global Stocktake che si è fatta la storia, ed è per questo che la definizione di transizione di COP28, pur se non perfetta, può essere considerata credibile: perché riconosce che non basta aggiungere rinnovabili al sistema per farla (come fanno molti Paesi petroliferi, a partire dagli Emirati), ma che quelle rinnovabili devono rimpiazzare le fonti fossili e devono farlo da subito (a partire da questo «decennio critico»). Queste parole non sono una legge da applicare (non è questa la funzione giuridica del Global Stocktake), ma uno strumento politico che dal 13 dicembre 2023 è in mano ad attivisti, movimenti, partiti, governi, scienziati, per dire: la lotta ai combustibili fossili non è più un’idea di parte, ma un’idea di tutte le parti (COP sta proprio per questo: conferenza delle parti). Ripeto: da qui non si tornerà indietro.

John Silk, ministro delle risorse naturali delle Marshall Island, ha definito il Global Stocktake «una canoa piena di buchi, da mettere in mare perché non abbiamo alternative». I buchi sono soprattutto due, se parliamo di fonti fossili (poi ce n’è un terzo, più grande, ma ci arriviamo). Il riferimento alla cattura e stoccaggio della CO₂, una tecnologia ancora troppo sperimentale e costosa per farci affidamento, e la frase sui «combustibili di transizione» (transition fuels) ammessi nel contesto della sicurezza energetica. Qui si vedono le impronte delle aziende oil and gas e dei paesi OPEC. Come ha commentato Bill Hare di Climate Analytics, queste parole sono linguaggio in codice per intendere il gas, uno dei tre combustibili fossili da cui ci dovremmo allontanare. Quella frase è un regalo agli esportatori di gas liquefatto, come Russia, Qatar ma anche gli Stati Uniti.

È stato un boccone indigesto da mandare giù. Ma c’è una cosa da capire, quando si parla di multilateralismo e COP: tutte le ambizioni sono legittime e vanno ascoltate. Lo ha ribadito il segretario ONU Guterres (uno dei grandi alfieri di un phase-out radicale) nelle ultime, drammatiche ore del negoziato: «Non vogliamo lasciare nessuno indietro, nemmeno i paesi produttori di petrolio e gas». Si ha la tentazione di raccontare le COP come una storia di buoni contro cattivi, e in parte è stato così: 2.400 lobbisti oil&gas, lettere minatorie dell’OPEC ai suoi membri, il cripto-negazionismo di al Jaber. Ma c’è dell'altro, e senza vedere l’altro non capiremo come procedere nei prossimi decenni in un modo che non sia esclusivamente euro-centrico, ma «giusto, equo e ordinato».

Arriviamo al problema principale di questa COP, che non è la debolezza del linguaggio sulle fonti fossili, ma quella sulla finanza per fare il «transitioning away». Con quali soldi? Con quali risorse? Avinash Persaud è l’inviato speciale per il clima della prima ministra di Barbados Mia Mottley, una delle figure più rilevanti di questa COP, e lo ha spiegato con chiarezza: «La strada verso il phase-out deve essere composta di enormi flussi finanziari per gli investimenti in rinnovabili. Ora abbiamo un piano per arrivarci, ma implementarlo richiede una finanza migliore, più grande, più coraggiosa».

In sintesi, il nord globale è in grado di finanziarsi la propria transizione: è quello che hanno fatto gli Stati Uniti con l’Inflation Reduction Act, l’Unione Europea con il Green Deal. Ma gli altri? La narrazione sui petrolieri è facile se ci concentriamo su Paesi come l’Arabia Saudita, tanto ricchi quanto spietati nella difesa dei propri interessi. Ma diventa più complesso se guardiamo a un altro Paese OPEC, che si è opposto al phase-out quanto l’Arabia Saudita: l’Iraq. Un Paese devastato da decenni di guerra, con un quarto della popolazione sotto la linea di povertà, e completamente dipendente dal petrolio: è il 99 per cento delle esportazioni, l’85 per cento del budget pubblico, quasi metà del PIL. Come ha commentato giustamente Nafeez Ahmed, analista politico e attivista per i diritti umani: «Che futuro proponiamo a Paesi come l'Iraq? Non sono solo loro in questa posizione. Di 198 nazioni nel mondo, 98 producono petrolio, e metà sono Paesi in via di sviluppo».

È uno dei paradossi della COP28: gli Stati Uniti che fanno pressione sull’Iraq perché partecipi al phase-out dell’ultima risorsa rimasta in un Paese devastato, senza offrire quasi niente in cambio. È il tema sospeso, rinviato alle future COP, a partire da Baku 2024: dove trovare le risorse, nell’ordine di migliaia di miliardi di dollari, per rendere operativa la transizione decisa a Dubai. Senza finanza, il piano prodotto da COP28 è mandare mezzo mondo al supermercato con una lista della spesa piena di cose da comprare ma senza soldi per farlo.

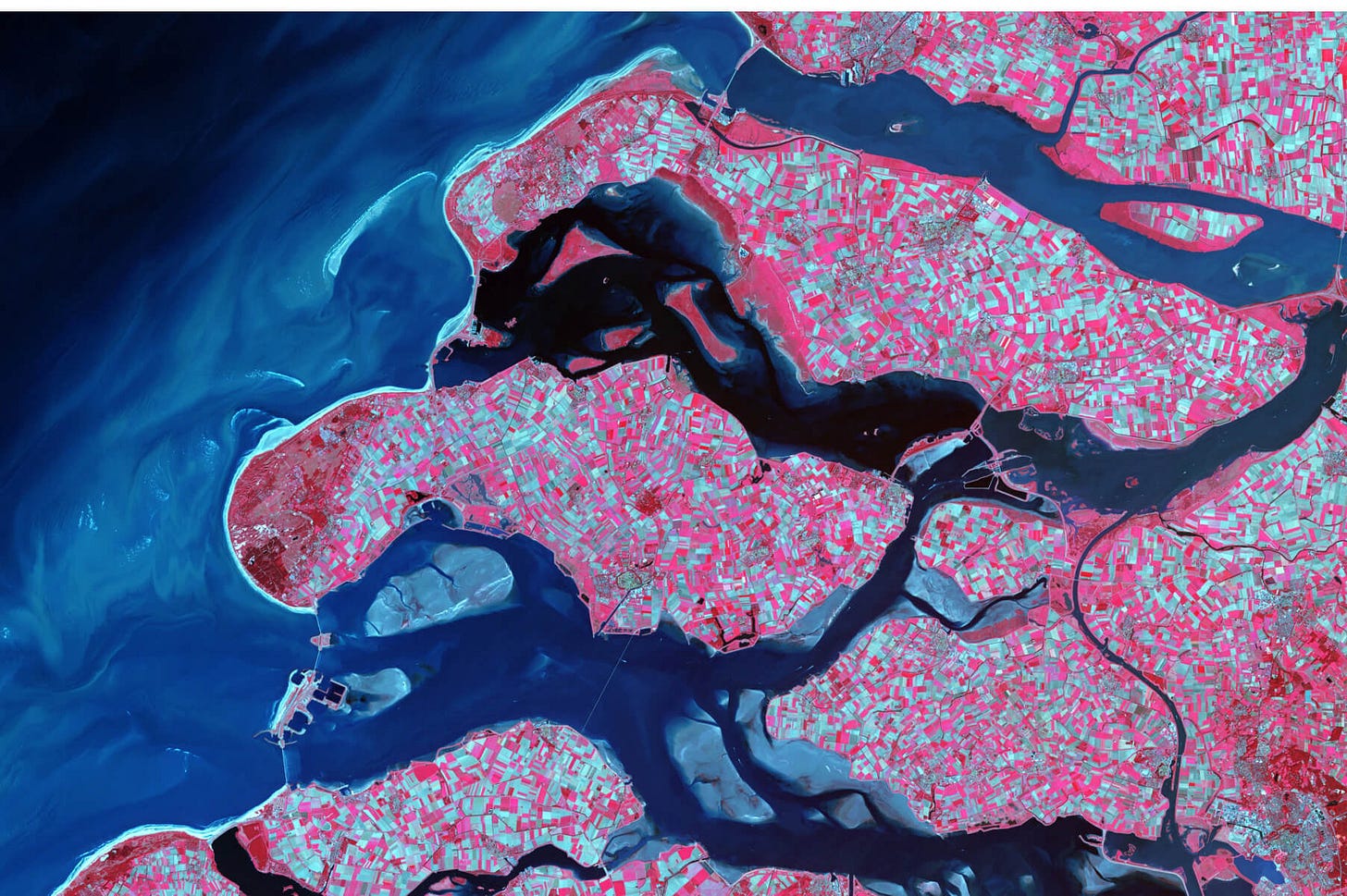

Una delle posizioni più critiche contro l’esito del Global Stocktake è stata quella della delegata di Samoa, durante la plenaria finale. A nome dei 39 Stati insulari del mondo, ha riconosciuto il valore di quello che era stato deciso, ma ne ha spiegato anche i limiti: «Questo è un piano incrementale, ma per tenere l’aumento di temperatura sotto 1.5°C serve un approccio trasformativo». Per i Paesi insulari è una questione di sopravvivenza: con un aumento di temperatura vicino o superiore a 2°C c’è la scomparsa della terra emersa, e quindi della loro stessa civiltà – le «tombe d'acqua», come da definizione delle Isole Marshall.

Rendere trasformativo il progetto di transizione, e fare un phase-out ordinato e giusto delle fonti fossili, richiede soprattutto finanza di qualità. Risorse. Allentamento delle regole del debito. Riforma delle banche di sviluppo. Flussi costanti e affidabili per tagliare le emissioni e adattarsi. È questo il grande buco nella canoa ed è questo il mandato delle COP per gli anni che verranno: non solo parole migliori e tecnologie più adatte, ma soldi per rendere le parole reali. COP28 ci ha dato la definizione più accurata di sempre sul cosa, ma è stata ancora troppo evasiva sul come.

Ferdinando Cotugno è un giornalista, si occupa di clima e politica, scrive per il quotidiano Domani, per il quale cura anche la newsletter AREALE. Nel 2020 ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori), nel 2022 è uscito Primavera ambientale (Il Margine). Conduce (con Luigi Torreggiani e Giorgio Vacchiano) il podcast Ecotoni.

A Fuoco è un progetto collaborativo. Vuoi partecipare?

Rispondi al nostro sondaggio sul giornalismo climatico: aiutaci a capire cosa manca e cosa si può migliorare nell’informazione sulla crisi climatica nei media italiani.

Facci una domanda - Lascia un commento

Analisi perfetta perché mette a fuoco il vero problema della transizione, al di là del linguaggio e dei proclami. Equità significa anche pensare come aiutare chi non ha fondi per fare qualcosa di diverso dall'unica cosa che al momento può fare.